コンテンツにスキップ

- あくまで、このゼミで求められているレベル感・温度感の技術記事の書き方の指針

- 面白いネタを効率的に分かりやすくデリバリーするライフサイクルを組み上げるという視点で書く

- 安定して情報が供給される仕組みを作る

- 自分の場合、Xで音楽/アート/技術のそれぞれのリストを作って毎朝見るようにしている

- その中で気になった記事は別途読むようにしている

- セレンディピティも大事にしたいので、おすすめのタイムラインも見るようにしている

- RSSを活用するのも良いかもしれない

- 他にも、複数の概念の結びつけやアイデアの種の育成としてDeepResearchを活用している

- 体系的に理解でき、一般的に信頼性も高い書籍も活用している

- 深堀りできそうなものをゼミのネタの候補とする

- それ以外の情報は単に読むだけ、もしくはゼミ内でその記事を紹介するのに留めている

- 現状は割と直感に依存しているが、このあたりの思考はそのうち言語化してみたい

- 脳が低電力モードで動作しているときに考えていることが案外、面白かったりする

- e.g. 頭を洗っているとき、家事をしているとき、布団に入っているとき、歩いているとき

- そのときの思考をメモしておいて、あとから深堀り + ブラッシュアップしてゼミの発表記事として起こす

- 自分はGoogle Keepを活用しており、とにかくメモをしておきたいという用途に最適

- 自分が日々、様々な情報に触れるにあたって、「こういうケースではどうなのか」「あの概念との接続はできないか」等、掘り下げたり、別の視点から見るような意識を持つ

- 「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせ」とヤングは言っている

- 仕事をしていると自然と技術的な問いを立てる機会が多いと思うので、それをメタ認知することも重要

- 思考や情報を吐き出すことと、人に見せる文章として仕上げることは分けて考える

- 特に文章を書くことに慣れていない場合、2つの作業を両立するのは困難

- 順序的には

- 思考のアウトプット

- とにかく頭の中にある言葉を全部吐き出してマインドマップ等の形で表現する

- 深堀り

- 知識同士の結びつけをしつつ、足りない部分は調査してマインドマップに組み込んでいく

- 取捨選択

- 全体を見つつ、本当に話したい部分だけを選び抜き、それ以外はバッサリと切り捨てる

- 本書き

- 単語、もしくは中途半端な状態の文章を正式な文章として組み立てていく

- 構造化

- 推敲

- 個人的には本書きの前にタイトルを決める

- タイトル ≒ その記事が扱う内容を象徴的に表現したもの

- タイトルが幅広い内容を指している場合、書くことが大変になる可能性が高い

- 大げさな例だと「DNSについて」よりも「DNSのゾーン転送におけるIXFRについて」

- 対象とする読者がどんな層なのか

- 筆者はどんな環境で検証したのか

- 等、なるべく筆者と読者のコンテキストにズレが生じないようにすり合わせる

- コンピュータサイエンスというのは抽象化の連続

- ある技術を掘り下げるとその下の要素技術が見えてくる

- そういう場合はタイトルに立ち返って、自分が何について書きたかったのか?を再認識する

- 別の発表記事として切り出すか、コラムレベルで紹介するに留めるという選択を取ることが多い

- 同じ題材であっても、内容や表現は無数にある

- 車は前から見ても横から見ても中から見ても車であることには違いないが、見え方は大きく変わる

- 情報や経験から、自分はどう解釈するのか、どう思うのか、どう考えるのか、何に繋げられそうか、良いのか悪いのか

- 自分の置かれている環境やポジションだからこそ語れる何かがあるはず

- これが一番意識していること

- 経験を語る、つまりナラティブが大事

- 生成AIが登場してから、単なる情報を人間が生成する価値は相対的に低下した

- 自分の経験や、自分の置かれている環境という文脈を単なる情報に対して付加してこそ価値が出る

- 写真の登場によって、写実的な表現が主流だった絵画が再定義されたのと似ている

- ⚠️ あくまで現時点での話

- AIをベースにして記事を書くと、そこに自分の文章を足し入れるのが難しくなる

- あくまで自分を中心に文章を書き、AIは補助的に利用する

- 自然言語はプログラムほど厳密でなく、構造化されていないため、Vibe Writingはより破綻しやすい

- 捨て去る前提での下書きや推敲要員としては割と有用な印象

- 書ききったあとは達成感・高揚感があり、つい素晴らしいものを生み出してしまったと思いがち

- 一晩寝かしてから改めて目を通してみると内容や表現の粗が見つかりがち

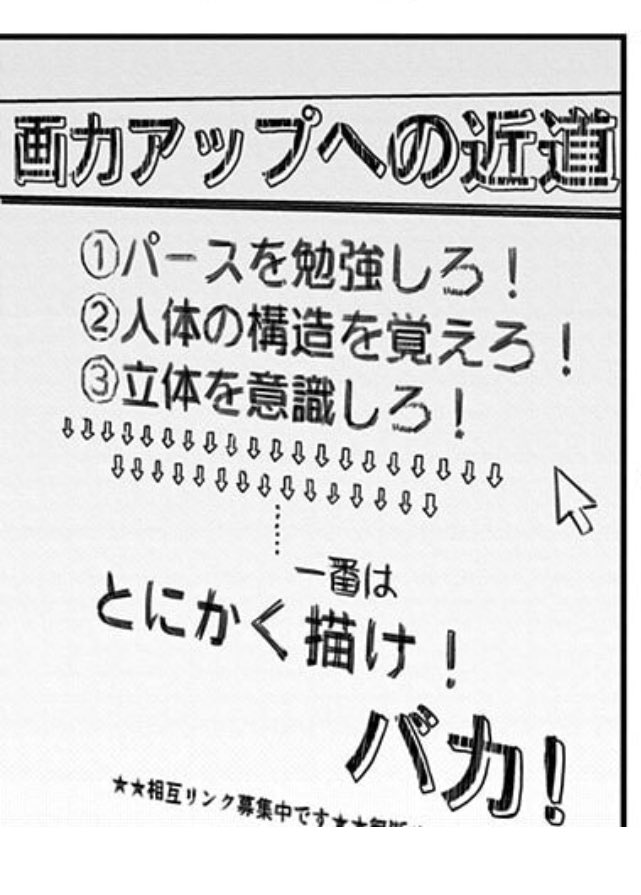

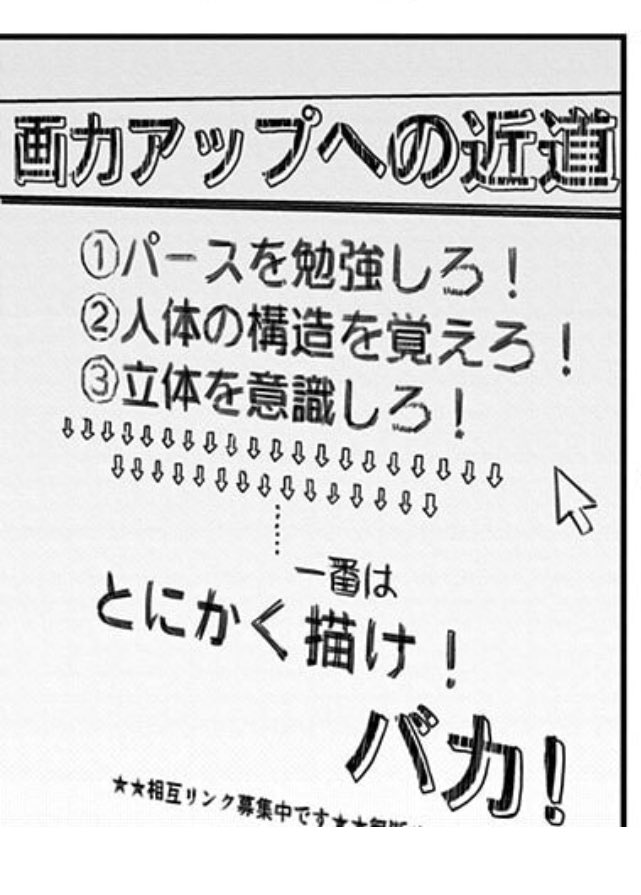

- 人間もLLMと同様、インプットの絶対量が少ないとまともなものは書けない

- これは短期的にどうにかなるものではないので、根気強く取り組んでいきましょう

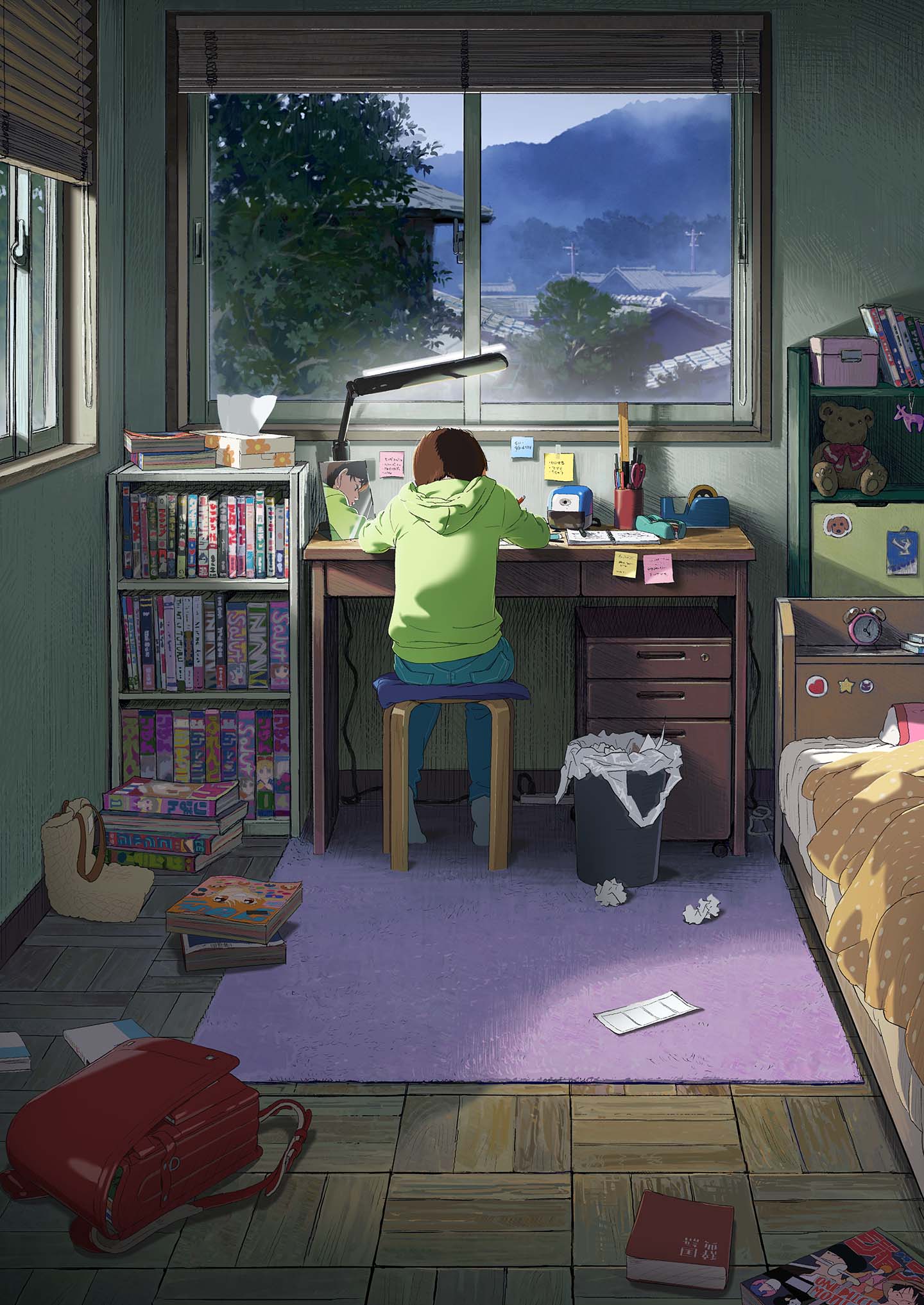

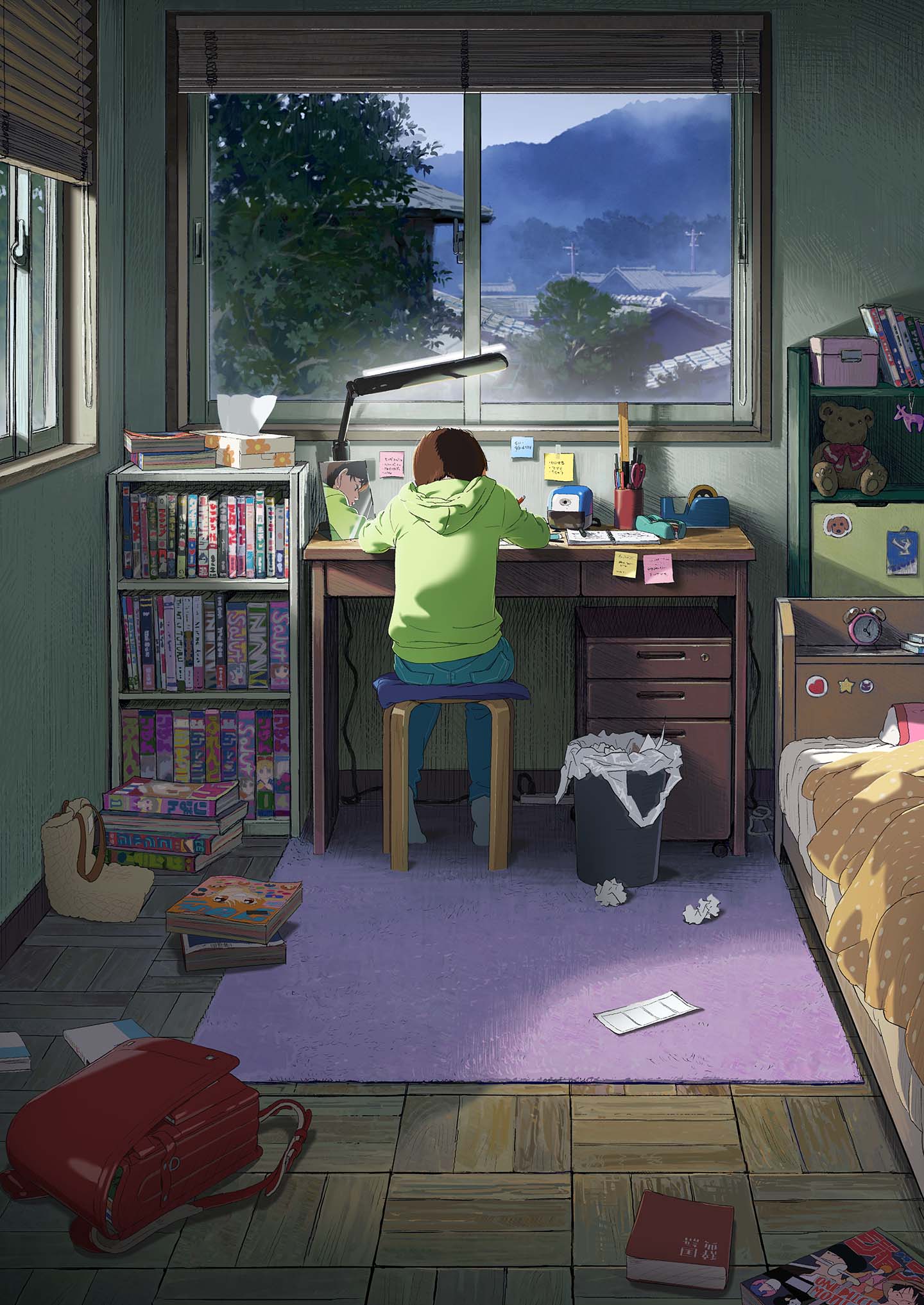

- 些細なこと、つまらないことだったり、上手く書けないかもと思っても書く、書きまくる

- クソみたいなアウトプットを山積みした先に、真に誰かの役に立つものが生まれると信じる

- 創作の第一原則は「不完全を受け入れる」だと思う

- このゼミの敷居を上げて発表頻度が減ったりするのは本末転倒なので、今回挙げた指針をできるだけ意識しつつ、楽しいアウトプット生活を過ごしていきましょう

- なんか説教臭くなってしまったけど、これは普段自分が記事を書く際に意識していることでもあり、それを完璧にこなせない自分への自戒でもある